Les deux cœurs de Louis XVII – Première Partie

LES DEUX CŒURS

DE

LOUIS XVII

Étude Historique

Laure de La Chapelle

Présidente

du Cercle d’Études Historiques

sur la Question Louis XVII

Reproduction interdite

sans l’autorisation expresse de l’auteur

1ère PARTIE

AVANT-PROPOS

Peuple, reçois sans murmurer la nouvelle : en l’an 2000, la voix empressée des médias, et accessoirement une nouvelle avancée de la science, ont enterré solennellement le mythe.

On s’assied sur le cercueil, on a enfin trouvé le cadavre, les successeurs peuvent respirer : Le petit Capet est mort au Temple, c’est son cœur qu’on a tronçonné et analysé, l’erreur est impossible, toute autre expérimentation est superflue, il est même déconseillé de réfléchir davantage.

Nous autres, chercheurs besogneux d’une histoire souvent manipulée, avons pourtant contre vents et marées, repris notre bâton de pèlerin, en abandonnant les patientes découvertes qui levaient peu à peu les épais mystères de la Tour du Temple.

Car, à qui fera-t-on croire que le petit garçon rondouillard, charmeur et insupportable avait pu devenir en quelques mois cet efflanqué galeux, aux dents cariées et à la voix inaudible, dans la chambre duquel soupirent à l’envi Mademoiselle de Bourbon Parme et Madame Chandernagor ? Il fallait donc quitter la Tour, ce monde où même la facture de l’artisan recelait des pièges, où la peur, le non-dit, et le mensonge étaient de règle, et suivre le destin d’un cœur vagabond.

Mais avions-nous vraiment changé d’univers ? Le mensonge et la manipulation étaient-ils restés aux portes du Temple ? Depuis l’analyse A.D.N. tout s’était-il miraculeusement éclairci ? Partis avec une âme « fraîche et joyeuse » dans cette quête de la vérité avec, comme seule boussole, la phrase du professeur Cassiman : « Il s’agit du cœur d’un parent de Marie-Antoinette, mais c’est aux historiens de démontrer que c’est Louis XVII », nous avons vu les évidences s’effriter, les vérités s’obscurcir, et une fois de plus, comme aurait soupiré Lenôtre, l’histoire de Louis XVII se retourner comme une peau d’anguille.

C’est cette enquête irritante que nous allons vous faire partager, et ce sont des conclusions inattendues que nous allons vous dévoiler. Nous suivrez-vous sur ce chemin ardu ? Ou resterez-vous sur la voie aisée du consensus médiatique, qui a décidé en avril 2000 que « la science avait parlé » ? Peu importe ce qu’elle disait du reste, ou ce qu’on lui faisait dire. Seul comptait l’effet d’annonce et ses retombées sur les promoteurs de cette affaire de cœur, qui ont sans doute cru faire avancer l’Histoire.

CHAPITRE 1

Il n’y a plus d’énigme Louis XVII

Ce fut l’étonnement, assez inégalement partagé d’ailleurs, puisque les radios avaient déjà vendu la mèche et qu’un prince des plus charmants débarquait de la péninsule ibérique pour honorer de sa présence la cérémonie.

Sous les lambris respectables du Musée de l’Histoire de la Médecine, on enterra donc une fois de plus, mais pour l’occasion, avec faste et caméras, le roi Louis XVII. La démonstration scientifique fut bien un peu rapide et les projections sur boiseries complètement déformées. Mais quoi, pour les amateurs peu éclairés que nous étions, cela devait suffire.

Et si le professeur Lucotte, seul auditeur présent spécialiste de biologie moléculaire s’était dit réservé sur ces résultats, dépourvus, selon lui, d’un certain nombre de paramètres mathématiques ; si même la revue Natural Genetics ne pouvait, d’après le professeur Cassiman lui-même, admettre cette expertise, peu importait : nous devions tout croire, puisque la presse avait la foi et nous invitait militairement à la partager.

La science confirme le verdict de l’histoire. Il n’y a plus d’énigme Louis XVII (Philippe Delorme, 19 avril 2000) Oui, mais ? Une pensée impertinente me revint à l’esprit presque aussitôt. Un de mes amis m’avait, par le plus grand des hasards, envoyé peu de temps auparavant un exemplaire de la Revue Rétrospective de 1894, publication dirigée par Paul Cottin.

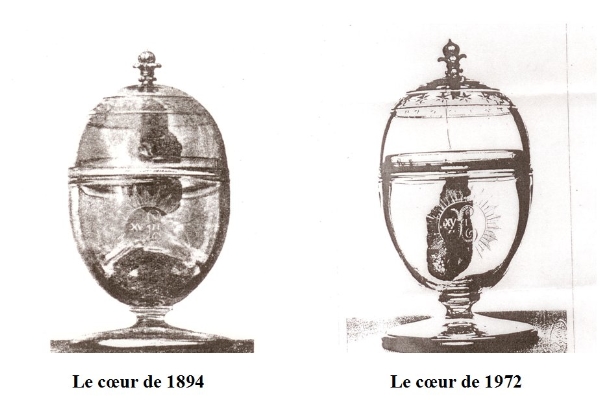

Et à la première page de ce document, figurait un fac simile photographique du cœur remis en 1895 à don Carlos, duc de Madrid, et représentant l’organe prélevé à l’autopsie du petit Capet par le chirurgien Pelletan : ce cœur précisément dont les magazines nous montrèrent bientôt de superbes reproductions en couleurs et grand format.

Avant même de laisser la parole aux spécialistes, plusieurs différences s’imposaient à première vue : L’urne contenant le cœur en 2000 avait été ouverte : le viscère était suspendu en partie basse par un mince fil de fer, alors qu’en 1895, le cœur frôlait le couvercle, et que la suspension était constituée d’un petit cylindre en cuivre.

Les quinze morceaux de cristal, restes de la première urne Pelletan, avaient disparu.

Le cœur analysé était plus petit que celui de 1895.

Et enfin, les deux ventricules, sensiblement égaux en 2000, présentaient cent ans plus tôt des différences radicales : à cette époque, le ventricule gauche était très développé, et le droit aplati et déformé.

Bientôt, l’analyse des témoignages médicaux aux deux époques considérées précisa ces premières constatations : Le 15 décembre 1999, le docteur Pfeiffer, pratiquant une analyse anatomique au laboratoire d’analyses médicales Thierry Coté, 245 rue Lecourbe à Paris, constatait : Que l’échantillon ressemblait à un cœur humain de petite taille, pouvant correspondre au cœur d’un enfant de 5 à 12 ans. Il mesure 6 x 3 x 2 cm et les tissus sont desséchés, contractés et de consistance pétrifiée. La couleur globale est marron.

La partie pendante de l’aorte fait 2 cm La paroi du ventricule droit mesure 1mm d’épaisseur, alors que celle du ventricule gauche est de 2mm.

Le lumen de chaque ventricule est large et dilaté.

On ne peut faire aucune observation sur les valvules, car celles-ci ne sont pas visibles. Voilà qui est clair et précis.

Revenons en 1895, époque de la remise par M. Édouard Dumont, détenteur du cœur, au comte Urbain de Maillé, représentant en France les intérêts de Don Carlos de Bourbon. Quatre médecins furent convoqués pour examiner le cœur « Pelletan ». Il n’est pas inutile de remarquer que le docteur Jouin, avait été appelé le 22 juin 1895 en qualité de médecin de la famille de Maillé. Que le docteur Chevassus avait répondu à la demande de M. le Comte de Maillé et que le docteur Siredey avait vu le viscère chez M. le comte de Maillé, 24 rue de l’Université, le 29 juin (La Chronique Médicale, 1er novembre 1895).

Venons-en au docteur Martellière qui, lui, ne précise pas son mandant ; par contre, dans son article de la Chronique Médicale, il affirme la vérité de ce qui suit :

« Ce cœur est à l’état de dessiccation absolue, par suite de l’évaporation de l’alcool dans lequel il a été plongé pendant de longues années et qui a assuré sa conservation.

Il mesure environ 8 centimètres de longueur sur 3 de largeur. Le ventricule gauche, dont on suit parfaitement la direction des fibres musculaires, forme un bourrelet de vingt-cinq millimètres d’épaisseur qui constitue la masse principale de l’organe, à laquelle est accolé le ventricule droit aplati et de moindre épaisseur.

L’aorte, coupée à deux centimètres de son origine, présente une section ovalaire de quinze millimètres sur sept.

A raison de l’exiguïté du volume des ventricules et de la dimension réduite de l’aorte, j’estime qu’il n’est pas permis d’attribuer ce cœur à un enfant âgé de plus de dix ans. »

Il est superflu de faire remarquer que ce cœur, pourtant complètement desséché, a perdu le tiers de sa hauteur en cent ans, et que les ventricules sont redevenus semblables ! Le docteur Jouin rive le clou : Dans l’enfance, et à dix ans particulièrement, le cœur gauche est beaucoup plus développé que le cœur droit quant au système musculaire. Or, cette disposition caractéristique est absolument évidente sur l’organe examiné.

De fait, si le ventricule gauche mesurait deux centimètres et demi, le ventricule droit n’avait plus qu’un demi-centimètre de large.

Que penser des ventricules identiques observés en l’an 2000 ? Last, but not least, le docteur Jouin ajoute : Les valvules sigmoïdes également sont les valvules d’un enfant.

Il faut supposer qu’à notre époque, le docteur Pfeiffer avait oublié ses lunettes, puisqu’elle précisait (voir plus haut) qu’on ne peut faire aucune observation sur les valvules, car elles ne sont pas visibles.

Au reste, les médecins convoqués par le comte de Maillé assurèrent avec un parfait ensemble que le cœur examiné par eux était bien celui d’un enfant, de 9 à 11 ans pour le docteur Martellière, 8 à 11 ans pour le docteur Jouin, d’une dizaine d’années pour le docteur Chevassus et, de 8 à 12 ans pour le docteur Siredey.

Mais déjà cette belle unanimité était battue en brèche dès la publication des certificats des quatre médecins. La Chronique médicale de novembre 1895 posait immédiatement le problème sous le titre : Le cœur de Louis XVII (?) est-il le cœur d’un enfant ? Et introduisait l’expertise d’autres spécialistes par la remarque suivante : Quelle que fût l’assurance des termes de ces certificats, un doute nous est venu : est-il vraiment si commode, est-il même possible d’arriver à une telle certitude de déductions, quand on n’a à sa disposition qu’une pièce desséchée, racornie, tour à tour exposée à l’air libre et plongée dans l’alcool, et qui, de plus, a subi toutes les vicissitudes que l’on sait ?

Ces doutes, nous les avons soumis à des maîtres anatomistes dont nul ne songera, nous l’espérons, à récuser l’autorité, et tous, bien qu’interrogés séparément, nous ont fait la même réponse : il est impossible de déterminer l’âge d’un cœur qui a perdu tout caractère, toute conformation comme celui dont il s’agit, même en pratiquant des coupes ; Il est donc permis de conclure que nos confrères, MM. les Drs Chevassus, Siredey, Jouin, Martellière, ont été tout au moins imprudents dans leurs téméraires affirmations, leur bonne foi et leur loyauté demeurant hors de conteste.

A notre demande, M. Marc Sée, membre de l’Académie de Médecine, très versé dans les questions qui ont trait à l’anatomie, répond en ces termes dépourvus d’ambiguïté.

« Je ne crois pas qu’il soit possible, dans les conditions énoncées, de se prononcer sur l’âge d’un cœur. Il doit y avoir une différence, à ce point de vue, entre le cœur d’un enfant et celui d’un vieillard. Mais cette différence est moindre quand on compare des sujets dont l’âge ne varie que d’une dizaine d’années. »

Le professeur Tillaux, lui, pense que la question est insoluble.

Un autre membre éminent du corps médical – désirant garder l’anonymat – mais dont le chroniqueur dit qu’il a enseigné l’anatomie à des générations d’élèves et qu’il laissera derrière lui une monumentale œuvre scientifique, s’exprime en ces termes :

« Au début de ma carrière, on se servait encore d’un mélange à parties égales d’alcool et d’eau qui rétractait considérablement les tissus. Vraisemblablement, c’est le liquide qu’aura employé Pelletan. Frappé de cet inconvénient, j’ai substitué au mélange hydro-alcoolique une solution saturée d’acide arsénieux, additionnée de 1/10 d’alcool. Cette solution est avantageuse, parce qu’elle rétracte à peine les tissus, pour ainsi dire pas du tout.

En tout cas, il me paraît impossible de dire qu’un cœur qui a été plongé tour à tour dans l’alcool et laissé à l’air libre est un cœur d’enfant ou d’adulte. »

Voilà ce que disait un éminent anatomiste du traitement de conservation de l’époque révolutionnaire, procédé qu’il avait connu et perfectionné. Il faudra s’en souvenir, car d’aucuns ont pensé et écrit qu’on avait pu « embaumer » les cœurs en 1795 comme au 17ème siècle ! Le cœur de l’Enfant du Temple, ou d’autres cœurs comme, par exemple, celui du premier Dauphin peu de temps auparavant, ont donc subi, selon la consultation que nous venons de citer, un traitement à parties égales d’alcool et d’eau.

C’est s’aventurer beaucoup que d’affirmer, même à notre époque, que le viscère dont on a analysé l’A.D.N. était celui d’un sujet très jeune.

Et pourtant, le docteur Pfeiffer n’a pas hésité à dire que ce cœur était celui d’un enfant de 5 à 12 ans. Sans mettre en doute ses connaissances sur le procédé de conservation d’un viscère il y a deux cents ans, il me semble que la question reste posée.

CHAPITRE 2

Pelletan sa personnalité, son histoire

La controverse qui s’éleva en 1895 sur le cœur prélevé par le docteur Philippe Jean Pelletan nous ramène inévitablement à celui qui fut à l’origine de toute l’affaire.

Qui était donc ce médecin, désigné à la mort de l’Enfant du Temple pour pratiquer l’autopsie, conjointement avec ses confrères Dumangin, Lassus et Jeanroy ? Philippe Jean Pelletan naquit à Paris et fut baptisé en l’église St Jacques de la Boucherie le 5 mai 1747. Il était fils de Jean Pelletan, maître chirurgien, membre du Collège et de l’Académie Royale de Chirurgie, et d’Anne Jeanne Davau, et avait un frère et une sœur, Henri Augustin et Anne Élisabeth, tous deux témoins à son premier mariage en 1777.

Le premier février de l’an 1777, Philippe Jean Pelletan épousait donc en l’église St Séverin à Paris Élisabeth Julie DUBUS ; le contrat de mariage avait été reçu par Me Caiez, le 25 janvier précédent.

Il faut remarquer parmi les témoins au contrat la présence d’Aignan Joseph SIGAUD, sans doute proche parent de Bernard Prosper SIGAUD, également médecin, et qui aurait avoué à Fabre d’Olivet après la Révolution avoir empoisonné l’Enfant du Temple en 1795.

De ce mariage avec Élisabeth Dubus, naquit le 6 janvier 1782, un fils, Pierre Pelletan.

A cette époque, Philippe Jean Pelletan demeurait à Paris, 10 rue St Christophe, actuellement Parvis Notre Dame : c’est une adresse essentielle à noter, car cette maison reviendra après sa mort à son héritier légitime et successeur, son premier fils, Pierre, qui y déposera un cœur après le sac de l’Archevêché en 1830.

Élisabeth Julie DUBUS étant décédée le 6 janvier 1787, Philippe Jean Pelletan se remaria en l’an III avec Denise Françoise VERCUREUR, (Contrat reçu par Me Petit le 28 pluviôse an III), non sans avoir eu entre temps un enfant naturel Gabriel Pelletan, né le 10 janvier 1792, lequel jouera, à part égale avec son demi-frère Pierre, un grand rôle dans cette histoire.

De sa seconde épouse, il eut une fille, Élisabeth Françoise, née le 22 juin 1797, restée célibataire et qui vécut avec son père ; elle habitait avec lui rue St André des Arts et après sa mort qui survint le 22 février 1868, elle fut enterrée également dans la tombe paternelle, au cimetière de Bourg-la-Reine.

Élisabeth Françoise Pelletan fit son testament le 28 janvier 1864, (Déposé chez Me Corrard, notaire à Paris, le 22-02-1868), instituant son demi-frère Gabriel légataire universel de ses biens, dont une maison héritée de sa mère rue de Grenelle Saint Honoré, n° 44.

Par ces dispositions singulières, elle déshéritait donc son demi-frère légitime, Pierre Pelletan, avantageant ainsi Gabriel Pelletan, l’enfant naturel de son père.

Philippe Jean Pelletan, domicilié sous la Restauration 41 rue St André des Arts, avait acheté une résidence secondaire à Bourg-la-Reine, où il mourra le 26 septembre 1829 (Scellés après décès du 27 septembre 1829, inventaire dressé par Me Lambert de Sainte Croix les 7 et 8 octobre 1829). Après ces quelques mentions sur sa biographie personnelle, voyons quel fut « l’homme public » Philippe Jean Pelletan, Professeur à la Faculté de Médecine de Paris, Chirurgien en chef de l’Hôtel-Dieu, Membre de l’Institut et de l’Académie de Médecine.

Philippe Delorme, dans son livre Louis XVII, la Vérité nous le décrit comme un médecin consciencieux, dévoué, laborieux, honnête, une victime de la vie, en quelque sorte, ni heureux, ni riche, tout ceci d’après une notice biographique d’Isidore Bourdon, célèbre inconnu de 1863.

Les contemporains en eurent une toute autre idée.

En 1786, il postule pour le poste de professeur de l’École de Santé. Desault est nommé à sa place. Pelletan est très déçu, car c’est un ambitieux. Également arriviste, il entend supplanter tous ses collègues et aura de nombreux démêlés avec les uns et les autres, particulièrement avec Dumangin et Dupuytren.

En 1789, il s’enflamme pour les idées de la Révolution, est élu chirurgien-major de la Garde Nationale la même année ; dans l’enthousiasme révolutionnaire, il fait don à l’Assemblée Nationale de sa première année de traitement (in La Dynastie Médicale des Pelletan, Archives du Musée d’Histoire de la Médecine). Par la suite, il sera nommé au grand Hospice de l’Humanité (Hôtel-Dieu). C’est lui qui sera requis pour constater la mort de Marat.

Mallet du Pan, le publiciste suisse bien connu, écrit de lui en 1795 :

« C’est un révolutionnaire féroce, qui servait d’espion au Comité de Sûreté Générale. Il formait dans la prison Saint Lazare des listes de victimes à guillotiner. »

Autres temps, autre discours sous Bonaparte, Pelletan s’enflamme, mais cette fois pour le héros qui nous gouverne :

– « Puis-je oublier l’honneur insigne d’avoir siégé auprès de ce grand homme ? Je l’admirais en silence : aujourd’hui, l’univers célèbre sa gloire et l’humanité entière jouit de ses bienfaits. Puisse son heureuse postérité égaler en nombre les étoiles du firmament ? » (Préface de la Clinique Chirurgicale. Delorme, op. cit, p.126).

Sous l’Empire, il devient chevalier par lettres patentes du 16 décembre 1810 et chirurgien consultant de l’Empereur ; il est professeur à la Faculté de Médecine, membre de l’Institut et de l’Académie des Sciences, et concourt même à faire nommer Bonaparte membre de cette dernière institution.

Vae Victis ! le vent de l’histoire tourne et Pelletan ne manque pas de le suivre : Après les Cent Jours, cette inconcevable catastrophe, Napoléon n’est plus qu’un usurpateur extravagant (in La Revue Rétrospective pp. 156 sqq. et 179).

En 1814, les essais de justification de son attitude pendant la période révolutionnaire (Préliminaire de son Mémoire) ne sont guère convaincants, même s’il essaye de se créer à posteriori un personnage de médecin de la nature, préférant toujours les plus malades ou les plus nécessiteux.

A la première Restauration, des erreurs de diagnostic relevées par Dupuytren entravèrent sa carrière : il échoua dans l’opération d’un ostéosarcome le 21 octobre 1814. Plus grave, se présenta en 1815 à l’Hôtel-Dieu un officier russe, assez proche du tsar Alexandre par ses fonctions ; il avait reçu un coup de fourche dans le haut de la cuisse ; Pelletan l’examine, trouve un foyer au-dessus de l’arcade crurale, et prompt à décider, l’ouvre d’un large coup de bistouri. Un large flot de sang inonde et aveugle le chirurgien. Pelletan croyait avoir affaire à l’artère iliaque et nous n’étions pas familiarisés alors en France avec la ligature des grandes artères (Récit de Lisfranc). Pelletan ne put arriver à arrêter l’hémorragie. Il avait perdu la tête ; il entassa dans la plaie charpie sur charpie, la poussant jusque dans l’abdomen. Le malade mourut quelques heures après. Dupuytren raconta l’aventure à sir James Wylie, médecin du tsar Alexandre. On fit une enquête et le 6 septembre 1815, par décision du Conseil Général des Hospices, Pelletan cessait d’être en activité de service à l’Hôtel-Dieu.

Retour à la Tour du Temple Revenons avec le corps médical à la Tour du Temple. En mai 1793, le petit Louis Charles était tombé malade, et l’on nous dit que le docteur Thierry de Bussy prescrit un traitement antiscrofuleux, (Delorme, op. cit. p.12).

Voilà qui augure mal de l’avenir du malade et permet de préparer le lecteur à une mort par tuberculose.

Malheureusement, ce n’est pas le sens qu’il faut donner aux prescriptions du Dr Thierry, et c’est un médecin actuel, le Dr Descamps, qui va nous interpréter les factures de l’apothicaire Robert pour mai et juin (Docteur Jacques Descamps, L’Énigme du Temple, 1975).

Le petit lait clarifié fait fonction de laxatif très léger et de vaccinothérapie intestinale. Le miel à haute dose (une livre) a un pouvoir laxatif puissant ; la médecine composée (séné, coriandre, sel de Glauber) est un laxatif à actions multiples. Les baies de genièvre sont des diurétiques. Le bouillon médicinal avec terre foliée minérale (acétate de soude) est à même visée thérapeutique.

Depuis quand les laxatifs soignent-ils la tuberculose ? Le petit roi est atteint de constipation, ce qu’explique le manque d’exercice. Bien au contraire l’enfant du Temple souffrira d’une extrême faiblesse due à une diarrhée chronique.

C’est du moins ce que déclarera le docteur Pelletan à M. Pasquier, garde des sceaux, en 1817. Après avoir affirmé faussement au chancelier qu’il a soigné l’enfant pendant la maladie de Desault, alors qu’il est nommé seulement le 17 prairial de l’an II, (5 juin 1794) soit 5 jours après la mort de Desault et trois jours seulement avant la mort de l’Enfant du Temple, il ne met aucun empressement à se rendre à la Tour et écrit aux gardiens :

« Citoyens, L’état du malade ne peut être rendu très inquiétant par les circonstances que vous me détaillez ? Quoique je sois extrêmement fatigué de mes travaux du jour, et qu’il soit onze heures du soir, je me transporterais sur le champ auprès de l’enfant, si je sçavois lui être de la moindre utilité. »

C’est ce médecin perspicace qui sera chargé de l’ouverture du corps le 21 prairial de l’an II avec trois collègues : Dumangin, Lassus et Jeanroy.

L’autopsie officielle a-t-elle un caractère plus véridique ? On peut en douter lorsqu’on lit dans le Mémoire écrit par Pelletan et publié en 1894 par la Revue Rétrospective :

« Il fallut attribuer les engorgements du ventre et autres à un vice scrofuleux, ainsi que quelques autres dispositions physiques qu’il fallut taire. »

En 1817, il affirmait au contraire à M. Jacquinot de Pampelune : Ce procès-verbal décrivit d’une manière exacte les engorgements du ventre et les tumeurs extérieures auxquels la mort a été justement attribuée et qui tenaient à un état scrofuleux. Quand donc Pelletan dit-il la vérité ? Au moins est-on sûr qu’il a bien prélevé le cœur, comme il l’affirme dans une déclaration entièrement écrite de sa main :

« Nous nous réunîmes (lui et ses trois collègues) le lendemain 9 juin pour procéder à l’ouverture, et le procès-verbal fut dressé, contenant la vérité la plus exacte et portée jusqu‘au scrupule (sic).

Étant particulièrement chargé de l’opération de l’ouverture et de la dissection, l’on m’abandonna de même le soin de restaurer le corps et de l’ensevelir. Mes confrères et le commissaire de la municipalité (le sieur Damont) ainsi que le concierge de la maison (le citoyen Lasne) qui avaient été présents à l’ouverture, s’éloignant de la table et causant entre eux, je me hasardai à m’emparer du cœur de l’enfant ; je l’entourai de son, l’enveloppai d’un linge et le mis dans ma poche, sans être aperçu. J’espérais bien qu’on ne s’aviserait pas de me fouiller en sortant de la maison » (Musée de la Préfecture de Police, Paris).

Sous la Restauration, cette déclaration sera agrémentée d’un lot de détails supplémentaires (Déposition à Jacquinot de Pampelune en 1817) qui suscitèrent de vives protestations chez les témoins présents à l’autopsie.

Dumangin, l’autre chirurgien nommé la veille de la mort de l’enfant, intervint énergiquement :

« Si j’eusse été présent lors de la rédaction que j’ai sous les yeux, vous auriez eu grand embarras à détailler vos reproches aux gardiens, vos discours et le baiser que je ne vous ai pas vu poser sur la main du roi mourant ? Vous avez cru, Monsieur, pouvoir accuser sans inconvénient de distraction, moi et MM. Jeanroy et Lassus au moment où vous dites avoir soustrait une partie précieuse du jeune roi. Qu’aviez-vous donc à redouter de ma part et de celle de nos confrères ? Rien. Ce qui aurait pu vous déterminer, n’était-il pas plutôt l’œil des gardiens, retirés dans un coin de la chambre ? Votre conduite vous rend coupable, j’ose le dire, de la faute grave d’avoir négligé des témoignages qui laissent subsister un doute sur un point de fait de cette importance » (A. de Saint Gervais, Preuves authentiques ?).

Bon prince, Dumangin déclarera qu’il a vu Pelletan mettre quelque chose dans sa poche, sans pouvoir préciser ce que cela pouvait être.

Le gardien Etienne Lasne, dont on ne sait s’il était dans une embrasure de fenêtre ou dans un coin de la chambre, protesta tout aussi vigoureusement. Beauchesne en témoigne : Le cœur ne fut pas déposé à Saint Denis. Les premiers doutes revinrent et prévalurent, confirmés surtout par les énergiques déclarations de Lasne, qui avait assisté à l’autopsie et qui n’avait pas, disait-il, quitté un seul instant des yeux l’opérateur.

la vivacité d’un honnête homme qui a bien vu ce qu’il a vu, et qui se sent le droit de rectifier une assertion erronée.

Le commissaire Damont n’en vit pas davantage. Et pourtant, il bénéficia d’un autre prélèvement de Pelletan :

« Le sieur Damont, officier municipal, qui assistait à l’ouverture du corps, me pria de lui donner une poignée de cheveux ; ce que je fis avec les précautions nécessaires en pareil cas, et à la condition de m’en rendre la moitié : je ne réclamai pas cette moitié, ayant le cœur en ma possession. »

(Mémoire de Pelletan) Il ne faut pas, une fois encore, être dupe de Pelletan, puisque Lafont d’Aussonne, historien de Marie Antoinette, rapporte en 1836 (Mémoires secrets et universels des malheurs et de la mort de la Reine de France) : Le docteur Pelletan, qui avait présidé à l’autopsie, possédait et m’a montré le cœur du jeune roi Louis XVII et sa jolie chevelure blonde.

Pelletan fils possède ces tristes dépouilles en sa maison, près de la cathédrale de Paris.

On comprend, après toutes ces palinodies, que la famille royale et le gouvernement aient fortement douté des affirmations de Pelletan et de l’authenticité du cœur.

Premières péripéties du cœur

Quelle que fût l’origine de ce cœur, Pelletan affirma qu’il avait été dérobé dans le tiroir de son bureau, où il l’avait rangé après l’avoir traité jusqu’à dessiccation complète et où il voisinait avec d’autres échantillons anatomiques. Il accusa du vol un de ses élèves, M. Jean Henry Tillos.

Dérobé, est-ce bien exact ? Encore une fois, Pelletan déforme la vérité. En fait, il semble que, sous l’Empire, ne sachant trop que faire de ce viscère, si tant est qu’il l’ait prélevé, il l’ait confié à son élève qui venait de se marier (le 29 janvier 1810) en précisant que c’était le cœur de Louis XVII.

Le malheureux Tillos mourra de phtisie pulmonaire deux ans plus tard (le 15 septembre 1812) mais apparemment, sans rien recommander à sa femme. Pourquoi l’aurait-il fait d’ailleurs ? L’élève craignait son maître et n’était sans doute entré en possession du cœur qu’avec son accord.

Deux ans plus tard encore, sous la Restauration, c’est une autre chanson ! Pelletan vit aussitôt le parti à tirer du cœur et exigea de la famille Tillos qu’il lui soit rendu ; Le beau-père de Tillos, M. Guidon, s’exécuta, mais en demandant au chirurgien une décharge par écrit : il aurait été parfaitement capable, en effet, de poursuivre la famille de son élève pour vol. Voici le texte de cet acte de complaisance (ce sont les propres termes de Pelletan) :

« Je reconnais avoir reçu des mains de Madame la veuve Tillos le cœur du dauphin dernier, mort dans les Tours du Temple, ayant donné des soins à ce précieux enfant pendant les vingt derniers jours de sa vie (sic) et ayant été chargé de faire l’ouverture de son corps, j’en avais extrait le cœur, soit comme l’objet de mes respects, soit dans l’espérance de le représenter un jour et M. Tillos étant alors mon élève intérieur, s’est trouvé chargé de surveiller la conservation de cet objet précieux. »

La version d’un vol du cœur proclamée plus tard par Pelletan, ne résiste pas à l’examen des dates ! Que ce soit par l’intermédiaire du vicomte de Montmorency ou de M. de Chateaubriand, les offres de cet objet précieux à la famille royale furent constamment éludées ou repoussées ; le médecin commença par se plaindre : On doit s’occuper de l’exhumation des restes de l’illustre enfant, et je ne suis pas même un des commissaires désignés, quoique personne ne soit plus capable que moi de reconnaître ces précieux restes.

Et là, on ne peut que donner raison à Pelletan ! Mais ses griefs ne s’arrêtèrent pas en si bon chemin : J’ai la certitude que sa Majesté a connaissance du fait principal qui nous occupe et je reste dans l’embarras de savoir que faire des précieux dépôts qui sont entre mes mains.

Il n’y a qu’une intrigue obscure qui puisse éloigner le résultat de mes démarches. Je m’abstiens de la dénoncer ouvertement et me contenterai du mépris qu’elle doit inspirer, dans l’espérance qu’enfin la vérité parviendra à se faire connaître. (Signé : le chevalier Pelletan, le 13 juin 1816).

Deux ans plus tard, le médecin, devenu agressif, n’hésita plus à dénoncer : Dans des Notes écrites pour Madame la marquise de Talaru le 30 novembre 1818 (publiées par la Gazette Hebdomadaire de Médecine et de Chirurgie le 15 juin 1877), Pelletan accusa Dupuytren d’avoir contrefait son écriture dans une lettre adressée au duc de Duras et contenant des injures contre le père Élisée, chirurgien du Roi, qui lui aurait voué en conséquence une haine complète.

Décidément atteint de la manie de la persécution, Pelletan ajoute que deux billets anonymes et injurieux, adressés au doyen de notre Faculté, présentent encore la contrefaçon de mon écriture … Et ne s’arrêtant pas en si bon chemin, il se livra à des insinuations malveillantes sur l’attitude de Louis XVIII : Enfin, on ne craint pas de dire que Sa Majesté se prononce ouvertement pour exiger l’oubli des malheurs dont nous avons été moins cause que victime.

« Qui ne reconnaît dans cette volonté l’indulgence et l’amour de la paix qui caractérisent le cœur de Sa Majesté ? n’est-ce pas le comble de la malveillance et de la mauvaise foi que d’étendre cette volonté bienfaisante de Sa Majesté à l’oubli des devoirs les plus sacrés à rendre à son illustre et infortuné prédécesseur ? Tandis que les méchants calomnient ainsi les sentiments de Sa Majesté, ils ne laissent pas que de faire remarquer dans le public que l’on néglige un précieux dépôt qui constaterait seul la mort de Louis XVII, et nous mettrait à l’abri des prétentions criminelles et absurdes du premier intrigant qui voudrait se faire reconnaître pour la jeune victime du Temple.

Eh ! ne m’accuserait-on pas moi-même d’être un de ces intrigants, en ne reconnaissant pas l’authenticité du dépôt que je présente ? »

A la vérité, Pelletan prononçait là des paroles prémonitoires ? Apparition d’un deuxième cœur En 1817, pourtant, le Ministère de l’Intérieur s’occupait de rassembler pièces et documents pouvant constater l’authenticité du cœur Pelletan. Une première liste, établie par Chanoine-Davranches d’après la déposition du médecin de mars 1817 devant Etienne Denis Pasquier, Garde des Sceaux, comprend :

- L’arrêté du Comité de Sûreté Générale du 17 prairial an III par lequel ledit sieur Pelletan a été nommé pour donner des soins à S.M. Louis XVII.

- La lettre du même jour écrite par le Secrétaire Général de ce Comité et portant envoi de l’arrêté ci-dessus au sieur Pelletan.

- La lettre du même Comité en date du 20 prairial, portant l’autorisation de placer une garde- malade près du roi.

- La lettre par laquelle le Secrétaire Général a fait, le même jour, envoi de la précédente pièce au sieur Pelletan.

- L’ordre donné par le Comité de Sûreté Générale le même jour 20 prairial, pour autoriser l’ouverture du corps.

- Le procès-verbal dressé le lendemain 21 prairial, à l’effet de constater cette ouverture et signé Dumangin, Ph-J. Pelletan, Lassus et H. Jean Roy.

La liste définitive, en provenance du Ministère de l’Intérieur, porte l’en-tête suivant : État des pièces constatant que le cœur de S.M. Louis XVII a été réellement conservé et existe encore aujourd’hui.

Cet état comporte deux pièces supplémentaires :

- Procès-verbal de l’audition des témoins, d’où il résulte que le cœur conservé chez le sieur Pelletan est effectivement le cœur de S.M. Louis XVII.

- Certificat du sieur Pelletan, où il reconnaît avoir reçu de la dame veuve Tillos le cœur par lui conservé de ce jeune Prince.

Ces huit pièces ont été envoyées au marquis de Dreux-Brézé, grand maître des cérémonies, par le Ministre secrétaire d’État de l’Intérieur.

La lettre du ministre est datée du 3 septembre 1817. Ce même jour, le même ministre confirmait dans une lettre au Garde des Sceaux, que le cœur de S.A.R. le Dauphin, fils aîné du Roi Louis XVI, se trouvait dans les mains du maire du 12éme arrondissement (5éme arrondissement actuel).

Cette découverte était stupéfiante ! En effet, tous les cœurs royaux déposés au Val de Grâce furent profanés en 1793 par la tourbe révolutionnaire ; comment le cœur du fils aîné du Roi Louis XVI et de la Reine Marie Antoinette avait-il pu en réchapper ? Le 4 juin 1789, mourait au château de Meudon Louis Joseph Xavier François de France, Premier Dauphin, âgé de 7 ans, 3 mois et 12 jours.

Le procès-verbal d’autopsie (01 /1052) révélait une tuberculose osseuse très étendue ; mais les neuf éminents praticiens qui signèrent le document : Lemonnier, Vicq d’Azyr, Brunier, Petit, Lassonne, Andouillé, Loustaunau, Blanquier et Chavignat, notèrent que le cœur était sain, ce qui est d’une importance certaine pour la suite de cette étonnante histoire.

Que devint ce cœur, qui avait été transporté nuitamment au Val de Grâce le 12 juin 1789, par les mains du Cardinal de Montmorency et du duc de Chartres (futur Louis Philippe) ? C’est ce que nous apprend un rapport du Ministre de l’Intérieur en 1817.

RAPPORT AU ROI

Sire,

Il vient d’être fait remise au Maire du 12ème arrondissement de Paris, par un sieur Thévenin, qui en était dépositaire, du cœur de S.A.R Mgr le Dauphin, fils aîné de S.M. Louis XVI.

M. le Préfet de la Seine en me donnant cet avis, me transmet les renseignements qu’il assure avoir été recueilli avec le plus grand soin par M. le Maire.

En brumaire de l’an 2 (octobre 1793), lors de la spoliation des tombeaux de la famille des Bourbons, au Val de Grâce, un sieur Legoy, Secrétaire du Comité de l’Observatoire assistant à cet enlèvement, recueillit un cœur, qui, suivant l’indication gravée sur la double enveloppe de plomb et de vermeil dont il était recouvert, était celui de S.A.R. Mgr le Dauphin, Louis, Joseph, Xavier, François, fils aîné de S.M. Louis XVI, né à Versailles le 22 octobre 1781 et mort à Meudon le 4 juin 1789.

Dans la crainte d’être inquiété à raison de ce dépôt, comme fonctionnaire public, le sieur Legoy le remit à son père. Au décès de ce dernier, arrivé le 1er avril 1811, ce dépôt resta entre les mains de sa veuve.

Enfin, d’après l’intention plusieurs fois manifestée et jamais réalisée de la part de la dame Legoy de confier ce dépôt au sieur Guichard son voisin, la femme Malèvre, femme de confiance de cette dame et parente du sieur Thévenin détermina sa maîtresse, peu de temps avant son décès à le remettre au sieur Thévenin dernier détenteur.

Ces faits paraissent ne devoir laisser aucun doute sur l’origine et la sincérité de ce dépôt.

J’ai l’honneur de prier S.M. de vouloir bien me donner ses ordres à ce sujet.

Le sieur Legoy était bien secrétaire-greffier du commissaire de police de la section de l’Observatoire. (A. Soboul. Répertoire du personnel sectionnaire parisien de l’an II). Quant au cœur de Louis Joseph, il était contenu dans une boîte de plomb en forme de cœur, comme le montre l’étiquette en cuivre arrondie qui la recouvrait et qui est conservée au Musée Crozatier, au Puy-en-Velay. Le tout protégé par un reliquaire en vermeil (argent doré) ainsi que le précise ce rapport.

En dépit de ces débuts d’enquête administrative, aucune décision ne suivit et le silence retomba sur les deux reliques.

CHAPITRE 3

Les cœurs à l’Archevêché

Malgré toutes ses démarches et les assurances successives qu’il crut obtenir, Pelletan n’aboutit à rien. Et pourtant ? En 1817, le ministre secrétaire d’État à l’Intérieur écrivait au Garde des sceaux : L’intention du Roi était que le cœur de ce prince (Louis XVII) et celui de S.A.R. le Dauphin, fils aîné du Roi Louis XVI, qui se trouve dans les mains du maire du 12ème arrondissement, soient transportés à Saint Denis sans pompe et néanmoins avec les cérémonies convenables…

Plus tard, c’est l’archevêque de Paris, Mgr de Quelen, qui assure à Pelletan : Qu’on devait très incessamment rendre au culte l’église du Val de Grâce et y faire la bénédiction ; que le projet était d’y placer le cœur du frère aîné de Louis XVII, qu’un avocat qu’il me nomma avait heureusement conservé (le sieur Thévenin ?) et que son intention et celle de M. de Clermont Tonnerre (ministre de la Guerre) étaient d’y faire placer en même temps le cœur de Louis XVII.

La cérémonie au Val de Grâce eut lieu, en avril 1826, mais aucun cœur n’y fut placé, comme le constata amèrement Pelletan qui avait été invité.

(Le caveau des Bourbons de cette église ne renferme toujours aujourd’hui que deux cœurs, celui du chirurgien Larrey et celui d’une Anglaise, miss Damby.) Il faut remarquer que dans tous les projets de cérémonies funéraires, les sorts des cœurs des deux frères royaux étaient toujours liés ; Nous allons pouvoir constater qu’ils le restèrent.

Désespéré de ne pas aboutir, Pelletan finit par obtenir de l’archevêque de Paris, Mgr de Quelen, qu’il accepte le dépôt de son cœur à l’archevêché, accompagné d’un Mémoire justificatif.

La décharge qu’en donna Hyacinthe de Quelen à Madame Pelletan le 23 mai 1828 est un document important : Je, soussigné, reconnais avoir reçu comme un dépôt sacré, un vase de cristal rempli d’esprit de vin, renfermant un cœur desséché, que M. Pelletan assure par serment être celui du jeune roi Louis XVII, lequel cœur avait été soustrait et conservé par lui, ainsi qu’il en a tracé l’histoire dans un Mémoire qu’il m’a aussi remis.

Ce vase est composé de deux parties : la partie inférieure, semblable à un verre à pied, est garnie, au pied, d’un cercle de vermeil élaboré. Sur les deux côtés du vase, sont gravés, d’un côté, le chiffre de Louis XVII, surmonté d’une couronne royale ; de l’autre, un cœur entouré de rayons.

La partie supérieure se compose d’un couvercle, aussi de cristal, surmonté d’un cercle formant couronne, sur laquelle sont gravées dix-sept étoiles, et d’un bouchon orné d’une fleur de lys de vermeil ; Ces deux parties sont réunies par un cercle de vermeil dentelé en la partie supérieure, qui semble sceller l’endroit où les deux parties se rapprochent. L’une et l’autre partie sont enfin réunies par un ruban blanc de soie, scellé du cachet de M. Pelletan, qui empêche d’ouvrir le bocal.

M. Pelletan se trouvant indisposé, et ayant d’ailleurs épuisé tous les moyens qui étaient en son pouvoir pour remettre ce dépôt à la famille royale, m’a prié de le recevoir, mais je ne le reçois qu’à condition que je pourrai moi-même le rendre au roi, et je promets, si je ne puis réussir, de remettre ce dépôt à M. Pelletan ou à sa famille.

En mai 1829, peu de temps avant la mort de Pelletan, Mgr de Quelen, embarrassé par ce dépôt, demanda au roi Charles X de bien vouloir ordonner une enquête (La confiance ne régnait toujours pas au sujet du médecin) et de faire déposer le cœur soit à Notre-Dame, soit à Sainte Geneviève, soit à Saint Louis. Notez qu’il n’est pas question de Saint Denis ou du Val de Grâce, qui accueillaient les dépouilles royales.

Il n’y eut aucune décision de la Cour. Que devint le cœur du Premier Dauphin ? Il avait très probablement précédé le cœur Pelletan à l’Archevêché.

Entrée en scène du petit neveu de Monseigneur de La Fare :

C’est ce que nous apprend un certain Maurice Pascal dans un article publié dans un supplément du Littoral de la Somme du 16 novembre 1895 : Il est inutile de faire remarquer, qu’au moment de la Restauration, après une longue et minutieuse enquête ; sur les désirs de Charles X et de la duchesse d’Angoulême, le Cœur fut déposé entre les mains de monseigneur de Quelen, archevêque de Paris ; or, en cela le Cœur Royal ne faisait que suivre la même filière que suivait le Cœur de son frère, le Dauphin, premier fils de Louis XVI, décédé le 4 juin 1789.

Dans la bibliothèque de l’Archevêché, le Cœur de Louis XVII y rencontra le cœur de son frère aîné ; et si tous deux furent déposés en cette bibliothèque, et non en la chapelle de l’Archevêché, c’est qu’ils s’y trouvaient en plus grande sûreté et en plus grande discrétion, en attendant que la Décision Royale leur assignât à chacun, avec les cérémonies, honneurs et prérogatives qui leur étaient dus, un lieu de repos distinct, suivant le rang plus ou moins élevé que l’histoire leur avait attribué ; car si l’un des deux frères n’avait été qu’héritier, l’autre avait régné ? Discrétion, voilà le maître mot de cette affaire de cœurs : et le souci continuel de ne rien révéler entraînera une cascade de conséquences imprévisibles, jusque, et y compris, à l’époque actuelle.

Revenons à Maurice Pascal, qui, lui, entrouvrit – très légèrement, il est vrai – ce rideau de discrétion.

Il était le fils de Louis Marie Pascal, notaire à Paris (Étude de 1866 à 1875, ancien collègue et ami de Maître Barre, lequel prendra une place prépondérante dans l’histoire du cœur Pelletan dans la seconde moitié du 19ème siècle.

Mais une autre parenté apparaît plus significative : M. de Reiset, dans un article du Gaulois de 1906, nous en apprend en effet davantage sur la personne de Pascal : Enfin, quand on a invoqué le nom du Cardinal de La Fare pour prétendre que la duchesse d’Angoulême lui avait avoué à sa dernière heure, que son frère n’était pas mort au Temple et qu’il s’était évadé, on a commis une nouvelle et grave inexactitude.

Le cardinal est mort longtemps avant sa royale pénitente, ce qui suffit à couper court à toute discussion. Mais en outre, le petit neveu de Mgr de La Fare, M. Maurice Pascal, qui est en possession de tous les papiers de son grand-oncle, m’a affirmé de la façon la plus formelle que le cardinal n’avait jamais rien dit ni écrit qui pût faire supposer qu’à aucune époque il eût reçu de la duchesse d’Angoulême pareille confidence, ni qu’il eût ajouté foi à l’authenticité d’aucun des nombreux faux dauphins. Petit neveu et héritier du confesseur de la duchesse d’Angoulême, Maurice Pascal était certainement très bien placé pour savoir comment la belle-fille de Charles X avait décidé, de concert avec le roi, de disposer du cœur du premier Dauphin.

Et tant pis si le petit neveu ignorait les confidences faites par son grand oncle, sous la Restauration, au général d’ Andigné, qui les révéla dans ses Mémoires (publiés, très tard, il est vrai, en 1901 chez Plon) :

« Sous la Restauration, j’en parlai au cardinal de La Fare, archevêque de Sens ; il me répondit que madame la Dauphine était persuadée que son malheureux frère n’était pas mort au Temple, et qu’ainsi nous ne pourrions que renouveler ses douleurs sans la convaincre. »

La route des deux cœurs se sépare :

Le sac de l’Archevêché de Paris en 1830, le 29 juillet 1830, une tourbe de plus de deux mille émeutiers investissait les bâtiments de l’Archevêché, situé à l’emplacement actuel du square Notre-Dame. Persuadés d’y trouver des Jésuites et des fusils, ils enfoncèrent les portes des caves, pénétrèrent dans les appartements, forcèrent les meubles, s’emparèrent de l’argent, du linge, des vêtements, et commencèrent à briser glaces, cheminées, poêles, boiseries, portes et fenêtres.

Les livres des bibliothèques et les archives, plus ou moins déchirés, furent précipités dans la cour et les pillards allumèrent un feu sur le quai.

Laissons la parole à Limouzin-Lamothe (Vie de Mgr de Quelen) : Pendant la dévastation, M. Desportes, administrateur de l’Hôtel-Dieu, (dont les bâtiments étaient contigus à ceux de l’évêché) envoya deux de ses employés pour lui rendre compte de ce qui se passait. Ils essayèrent, mais en vain, de faire entendre raison aux émeutiers et signalèrent surtout que le feu, allumé sur le quai par les pillards et entretenu constamment par les objets que l’on y jetait, risquait d’incendier les bâtiments et la cathédrale elle-même.

M. Desportes, accompagné du docteur Bréchet, second médecin de l’hôpital, vint alors et fut assez heureux pour persuader les émeutiers de faire la chaîne afin d’éteindre le feu qu’ils avaient eux- mêmes allumé. Cependant le pillage n’était pas terminé…

Après la salle capitulaire et la sacristie, le sac de la cathédrale fut évité de justesse.

La foule continuait cependant son travail de destruction à l’archevêché. Elle mettait le feu aux appartements, lorsque les docteurs Caillard et Bréchet vinrent le faire éteindre, en montrant le danger qui en résulterait pour les blessés de l’Hôtel-Dieu.

Vers quatre heures de l’après midi, M. Desportes, accompagné de quelques internes, arriva à son tour. Il déclara aux émeutiers que l’Hôtel-Dieu ne pouvait plus contenir les blessés (de la révolution de Juillet) et qu’il fallait installer pour eux de nouvelles salles dans l’archevêché. Il put ainsi les persuader de se retirer, et secondé par des gardes nationaux, fit évacuer tous les bâtiments.

Les gardes nationaux purent alors récupérer un certain nombre d’objets précieux que des pillards emportaient en se retirant.

L’action énergique, tant des médecins que des gardes nationaux, explique parfaitement la suite des événements, tels qu’on peut les reconstituer pour les cœurs déposés dans le bureau de Mgr de Quelen. Quel fut leur sort et peut-on savoir ce qu’ils devinrent par la suite ? Disons-le tout de suite : à cet instant précis, leur histoire se sépare, et nous devrons, pour chacun d’eux suivre une filière différente.

CHAPITRE 4

La filière officielle : Gabriel Pelletan

Qui était donc Gabriel Pelletan, qui assura avoir miraculeusement retrouvé le cœur prélevé par son père sur un tas de sable, à l’Archevêché, quelques jours après la fin de l’émeute ? Rappelons qu’il était fils naturel de Philippe Jean Pelletan.

Le nom de sa mère était peut-être DELATOUR. Nous lisons en effet dans l’attestation du docteur Martellière, publiée dans la Chronique Médicale de 1895 : A l’occasion des fouilles opérées dans le cimetière Sainte Marguerite, qui firent découvrir les ossements d’un jeune homme de 16 ans environ, sachant que le cœur de Louis XVII légué par le docteur Gabriel Delatour à Monsieur et madame Prosper Deschamps, actuellement possédé par monsieur Édouard Dumont, était à Neuilly, rue Perronet, j’eus la curiosité de demander à voir ce cœur ? Né le 10 janvier 1792, dans une maison rue de Touraine (actuelle rue Dupuytren), il ne fut reconnu par Pelletan père qu’à l’âge de quinze ans, rue d’Hauteville, le 27 mars 1807.

Il demeura ensuite à Paris rue Saint Christophe, puis 41 rue St André des Arts, domiciles successifs de Philippe Jean Pelletan.

Sous l’Empire, il fut reçu docteur en Médecine et s’occupa principalement de chimie, mais acquit une réputation de praticien. Ses activités scientifiques, en particulier un Mémoire sur la spécialité des nerfs des sens, lui valurent la Légion d’Honneur (in la Dynastie médicale des Pelletan, de Sonolet et Poulet).

Il participa à la campagne de Russie et fut décoré à 23 ans par le chirurgien militaire Larrey sur le champ de bataille de Waterloo (Delorme, op. cit. p.147).

Il épousa Anne Victoire LANTENOIS le 27 novembre 1827. A l’époque de son mariage, il était âgé de plus de 38 ans et habitait toujours 41 rue St André des Arts, dernier domicile de son père à Paris. Le contrat fut reçu le 26 novembre par Me Bourlier, prédécesseur de Me Barre.

Anne Victoire Lantenois était la fille unique d’Etienne Lantenois, avoué près le tribunal de la Seine, décédé à Paris le 6 janvier 1852, et d’Anne Françoise Louault, décédée à Paris-Passy le 26 novembre 1862 (Inventaires Lantenois des 26-03-1852 et 11-10-1862 ; leur tombe est au Cimetière du Nord).

Après leur mariage, Gabriel Pelletan et sa femme s’installèrent rue d’Hauteville, maison achetée par les beaux parents du médecin le 23 janvier 1828 à Mme Vve Chassagne, à qui Fanny Pelletan fit un legs testamentaire.

Anne Victoire Lantenois mourut à Paris le 2 août 1866. Gabriel Pelletan avait eu de son mariage deux filles : Anne Gabrielle, née le 31 décembre 1828, décédée en 1841 sans alliance.

Fanny, née le 25 juin 1830, décédée sans alliance le 1er août 1876, avant son père, qui fut son légataire universel.

Gabriel Pelletan mourut à Paris le 11 octobre 1879, au 73 rue de Longchamp, sa résidence de campagne (achetée le 21 mars 1845. Acte reçu par Me Bourlier).

Son inventaire après décès révèle qu’il était propriétaire de cinq immeubles à Paris, et que son domicile rue d’Hauteville regorgeait de meubles, d’argenterie, de bijoux et de porcelaines précieuses. Mais le plus intéressant dans ce véritable bric à brac de montres, de tabatières en or, de châles et de dentelles provenant de la succession de sa fille, ce sont les médaillons représentant Napoléon et les miniatures du Roi de Rome.

Ainsi donc, Gabriel Pelletan était bonapartiste, et contrairement à son père qui avait retourné sa veste aussi vite que se succédaient les régimes politiques, il campait sur ses premières fidélités.

En effet, pas un portrait des Bourbons, pas une miniature de Louis XVII.

Et c’est cet homme qui, selon la Revue Rétrospective, bénéficiaire d’un renseignement inattendu, s’employa avec zèle à remuer des tas de débris dans la cour de l ‘Archevêché pour retrouver intégralement les morceaux de l’urne de cristal et son contenu ! Voyons cela de plus près. Ce n’est que le 12 février 1854 que Gabriel Pelletan se décida à raconter l’histoire de sa découverte, soit vingt quatre ans après les faits.

Comment s’étonner alors qu’il se trompe de date (1831 au lieu de 1830), et qu’il ne retrouve pas le document permettant d’authentifier ses dires ?

« Je fis signer la véracité de ses recherches et l’exactitude de notre heureux résultat par les personnes présentes. Plus tard, j’ai rédigé une note accompagnant ce certificat, mais je l’ai si bien cachée que je ne puis remettre la main dessus. »

Voilà qui est extrêmement fâcheux ! D’autant que le récit est parfaitement invraisemblable ; nous allons l’examiner.

Un certain Lescroart, ouvrier imprimeur écrivit à Gabriel Pelletan pour lui signaler un hasard singulier qui aurait fait tomber entre ses mains pendant le pillage du palais épiscopal des pièces relatives aux restes du roi Louis XVII.

Pourquoi s’adressa-t-il à Gabriel et non à Pierre, le fils aîné et légitime de Philippe Jean ? Pour cette première difficulté, la réponse est simple. Maurice Pascal, toujours lui, raconta que Lescroart avait jadis été bien soigné – le cas n’était pas si fréquent – par Pelletan père.

Le nom du chirurgien apparaissant à toutes les pages du Mémoire, il est en tout cas certain que Lescroart adressa son billet à la dernière adresse parisienne de Philippe Jean.

Ce dernier étant mort l’année précédente, la lettre parvint à sa fille, Élisabeth Françoise, qui habitait encore rue St André des Arts. Brouillée avec son frère Pierre, elle s’empressa de faire bénéficier du renseignement son demi-frère Gabriel (rappelons qu’il sera son héritier, au détriment de l’aîné) Gabriel, en effet, avait quitté le domicile qu’il partageait avec sa sœur et habitait depuis son mariage en 1827 rue d’Hauteville. Pour autant, faut-il croire Gabriel quand il nous raconte qu’aidé de Lescroart, et des personnes de garde au poste d’entrée de l’Archevêché, il retrouva une certaine quantité des débris de l’urne en un tas isolé, près de l’église et dans un amas de sable entre la porte attenant à la grille et l’église, le cœur entièrement intact. Voilà qui est déjà extraordinaire.

Mais relisons le récit de Gabriel : On trouva que les livres (de la bibliothèque de Mgr de Quelen) cachaient derrière eux un étui en bois et un rouleau de papier ; Lescroart s’en saisit, et dévissa l’étui… Cet étui, qu’est-il devenu ? Qu’on ne nous dise pas qu’il n’a pas été retrouvé !

Dans la décharge donnée à Édouard Dumont par le duc de Madrid le 22 juin 1895, Me Paul Tollu note soigneusement la remise :

- D’une boîte cylindrique en bois dur, jaune et verni, ayant dix centimètres de hauteur, non compris un centimètre en retrait, avec pas de vis. Cette boîte, fendue en deux endroits, de bas en haut, est retenue d’un côté par une bordure de papier blanc collée au bois et deux fils de laiton en cuivre serrant latéralement en bas et en haut ladite boîte ; laquelle est garnie intérieurement de velours grenat ;

- Enfin de cinq morceaux du même bois jaune et verni paraissant être la partie supérieure du cylindre de la boîte ci-dessus ; sur l’un de ces morceaux, non garnis de velours, on lit, en caractères d’une écriture difficile et à la main Boîte brisée du cœur de L.

- Ces débris sont accompagnés d’un fil de laiton de cuivre semblable à ceux ci-dessus décrits, et d’un autre fil de coton avec une petite bande de soie sur laquelle est un petit cachet en cire noire aux initiales G.P.

A qui fera-t-on croire que, non content d’avoir miraculeusement retrouvé un cœur dans du sable, et quinze morceaux (dénombrés par Me Tollu) d’urne en cristal, Gabriel Pelletan avait découvert en même temps un étui fendu en deux endroits et cinq morceaux formant le couvercle, sans doute en un tas isolé pour faciliter les recherches ! Les émeutiers mettaient-ils l’évêché à sac ou préparaient-ils un rallye ? Il est impossible de suivre Gabriel Pelletan dans sa version des faits. Il est plus probable que Lescroart, poursuivi et frappé par un garde national, récupéra sur les lieux mêmes ou dans une rue adjacente tous les morceaux que lui disputait le soldat et les négocia avec Gabriel Pelletan.

Mais quelqu’un vit l’intérêt qu’il n’y ait aucune solution de continuité entre l’urne et le Mémoire cachés dans la bibliothèque de Mgr de Quelen et leur découverte par un successeur immédiat du chirurgien Pelletan. Et ce quelqu’un, ce fut Maître Barre.

Les contre-vérités de l’estimable Maître Barre

C’est dès l’arrivée de Maître Barre à la tête de l’étude LXVI, boulevard des Capucines, que le cœur de l’Enfant du Temple refit surface dans l’actualité.

En effet, Gabriel Pelletan, sans doute à cause de ses opinions politiques, ne se soucia nullement pendant vingt quatre ans de proposer le cœur aux Bourbons en exil.

Craignant peut-être que son frère Pierre ne le lui réclame – n’oublions pas qu’il avait renoncé à la succession de leur père – il le confia à sa mère jusqu’en 1853.

Mais l’année 1853 est précisément celle de l’arrivée aux affaires de son nouveau notaire, Maître Félix Édouard Barre.

Lequel était un ardent légitimiste et s’intéressa aussitôt à la relique royale que détenait son client.

Il y avait une condition pour prouver l’authenticité du viscère : que son propriétaire soit aussi le découvreur de « l’objet précieux ».

C’est ainsi que se monta le pittoresque récit de la découverte du cœur sur un tas de sable. Mais il est rare, lors d’un montage de ce genre, aussi soigneusement pesé soit-il, que l’on n’oublie pas un petit détail : le détail qui révèle l’imposture, c’est ici, l’oubli d’un étui en bois.

Qui suggéra cette fable à Gabriel Pelletan qui, lui, ne se souciait guère de sa « découverte » ? Son conseiller, Maître Barre, qui va dorénavant prendre la direction des opérations.

Et pour commencer, après le récit suggéré à son client, il va mettre en sûreté le cœur que Gabriel Pelletan réclama à sa mère en 1853 : ce cœur restera dans le coffre de l’étude jusqu’à sa remise par M. Édouard Dumont à l’envoyé de Don Carlos en 1895.

Maître Barre ne s’arrêta pas en aussi bon chemin.

Le testament mystique de Gabriel Pelletan

Avant de commencer les démarches auprès de la famille royale, démarches que son client n’aurait peut-être que médiocrement appréciées, Maître Barre devait prendre légalement la direction des opérations. Ce qui se fit en deux étapes successives : Le 25 juin 1875, il fut désigné comme exécuteur testamentaire par la fille de Gabriel, Fanny Pelletan, qui devait mourir le 1er août 1876.

Dix jours après la mort de sa fille, Gabriel Pelletan prenait la même disposition : Ma chère fille a nommé Me Édouard Barre, notaire, son exécuteur testamentaire, je veux qu’il soit aussi le mien. Je lui donne en conséquence la saisine et je le charge spécialement de réaliser au mieux des intérêts que je lui confie, la vente des immeubles que j’ai recueillis dans la succession de ma fille et au besoin ceux qui m’appartiennent personnellement afin d’acquitter les legs, frais et charges contenus en mon présent testament.

Dans ce but, je lui confère les pouvoirs les plus étendus, et pour le rémunérer de ses soins, je lui donne un diamant de vingt mille francs.

Pourvu d’une large fortune, Gabriel Pelletan fit en effet bon nombre de legs et désigna comme héritier un cousin de sa femme, Jacques Marie Prosper Deschamps. Celui-ci ne devait guère gêner l’action de Me Barre, puisqu’il mourait octogénaire deux ans plus tard.

Mais la disposition la plus importante, et pour nous, la plus inattendue, ce fut la tâche désignée par ce testament à Me Barre :

« Ma chère fille étant morte avant d’avoir achevé l’œuvre de Gluck (célèbre compositeur allemand d’opéras au 18ème siècle), entreprise par elle, je veux, selon le désir qu’elle a exprimé, que le crédit dont elle parle dans son testament du vingt cinq juin mil huit cent soixante quinze, à ouvrir à Me Barre, son exécuteur testamentaire, sans en déterminer le chiffre, soit de cent mille francs ; cette somme sera prélevée par Me Barre son exécuteur testamentaire qui est aussi le mien ; il en aura la libre et entière disposition afin de pourvoir, non seulement aux frais matériels de cette publication, mais encore à tout ce qui peut s’y rattacher, et notamment afin de rémunérer largement les soins et le concours qui seront donnés à cette œuvre. »

La somme mise à la disposition du notaire était considérable.

Et notre étonnement non moins grand de constater que le testateur et sa fille ne disaient mot du cœur Pelletan.

Nanti d’une pareille somme, Me Édouard Barre se mit aussitôt à la tâche : c’est-à-dire dès l’année 1876, date du décès de Fanny Pelletan puis, plus activement en 1879, après le décès de Gabriel.

Je ne sais s’il s’attela à l’œuvre de Gluck, mais ce qui est certain, c’est qu’il commença aussitôt les recherches sur l’authenticité du cœur détenu dans son coffre. Et devant la curiosité qu’il soulevait à l’Académie ou à la Faculté de Médecine, il n’hésita pas, là encore, à faire preuve d’un bel esprit d’invention. Voici le témoignage du bibliothécaire de l’Académie de Médecine, le docteur Alexis Emmanuel Dureau, dont il mit les compétences à contribution :

« Enfin, Gabriel Pelletan, que nous avons tous connu, est mort en 1879, laissant à ses héritiers, avec une belle fortune, le soin de poursuivre les négociations entamées (avec la famille royale) soin qui était une sorte de condition du legs.

(Or, aucune clause concernant le cœur n’existait dans le testament de Gabriel !) J’ai eu l’occasion, à cette époque, de voir le notaire chargé de continuer la restitution du dossier réclamé par la famille du comte de Chambord et il a copié, à l’Académie, les divers documents du temps que je lui ai mis sous les yeux ; il paraissait satisfait de ses recherches, mais la mort du comte de Chambord est survenue sur ces entrefaites. Le cœur de l’infortuné Louis XVII est peut- être encore relégué dans quelque vieux carton d’étude de notaire ! » (La Gazette Médicale de Paris, janvier 1891).

Le docteur Dureau n’avait rien à craindre, Me Barre n’allait pas laisser s’endormir l’affaire ! Il est superflu de noter que c’est de sa propre autorité – et avec l’accord du légataire universel, M. Prosper Deschamps – que le notaire commença après 1879, les négociations avec l’administrateur des biens du comte de Chambord, le sieur Barrande.

Me Barre offrit de restituer le cœur au Prince en ayant soin d’ajouter que l’offre était entièrement désintéressée pour l’avenir aussi bien que pour le présent, et faite dans le seul but de remplir un pieux devoir.

Par une lettre de Maurice Pascal à Paul Cottin du 15 août 1895 (Bibliothèque de l’Arsenal Ms 14029), nous apprenons que le comte de Chambord fut stupéfait de savoir le cœur sauvé du sac de l’Archevêché et qu’il demanda une enquête.

Son étonnement avait peut-être un autre motif, que nous découvrirons plus tard.

Me Barre dut rédiger une notice biographique sur les Pelletan père et fils, notice qu’il mit longtemps à mettre au point, puisque ce n’est que le 5 juin 1883 qu’il l’envoya à M. Barrande à Prague, en même temps que l’ancien Mémoire du docteur Pelletan père.

M. Barrande accusa réception de la notice et du Mémoire le 11 juin 1883, en ajoutant : Par l’exposition des faits et des correspondances que vous avez clairement coordonnées, vous avez rendu facile l’appréciation des témoignages du docteur Pelletan.

Ces témoignages sont bien indispensables pour contrebalancer les impressions fâcheuses causées par les incidents extraordinaires qui ont troublé la continuité de leur précieux dépôt.

Je vais transmettre votre lettre et vos deux documents à Monseigneur le comte de Chambord, en le priant de vouloir bien les examiner à loisir. Nous attendons avec confiance le résultat de cet examen d’en haut ; j’espère qu’il sera conforme à vos vœux et qu’un lieu convenable et final de repos sera assigné à ce cœur plusieurs fois préservé de la destruction.

J’aurai l’honneur de vous transmettre les résolutions de Monseigneur, dès qu’elles me seront connues.

Les péripéties du cœur étaient décidément peu crédibles ! Au reste, elles ne purent convaincre personne puisque, très malade en juin 1883, le comte de Chambord mourut le 25 août de la même année ; M. Barrande décéda très rapidement après lui.

Apparemment, il n’eut pas l’occasion de transmettre avant sa mort les documents au prince, car ils passèrent directement à l’un des exécuteurs testamentaires du comte de Chambord, M. Huet du Pavillon, comme le prouve une correspondance de ce dernier adressée en 1886 à Me Barre : Ne voulant pas vous priver plus longtemps des deux documents qui m’ont été confiés après le décès du vénérable M. Barrande, je me décide à vous les restituer.

C’est donc dans la succession de Barrande qu’on les avait retrouvés.

Mais Me Barre n’était pas au bout de ses peines, et Huet du Pavillon ne lui laissa aucun espoir : Si j’ai tardé aussi longtemps à vous adresser la réponse que ma lettre du 25 novembre 1884 vous faisait espérer, c’est que, jusqu’ici, je n’ai pu obtenir une décision de la part des princes héritiers de Mgr le comte de Chambord concernant la demande que vous m’avez formulée comme exécuteur testamentaire de M. Gabriel Pelletan.

Lequel aurait sans doute été bien étonné de savoir que ledit exécuteur testamentaire s’occupait avec beaucoup plus de zèle du cœur « Louis XVII » que de l’œuvre de Gluck ! Ce serait bien mal connaître Me Barre, que de croire qu’il en resterait là.

Où l’on voit Maître Barre toucher au but

L’héritier du comte de Chambord, don Carlos, duc de Madrid, ne s’était nullement empressé de recueillir « l’objet précieux » proposé par le notaire, cœur qui, d’ailleurs, depuis la mort de Gabriel Pelletan, avait déjà changé trois fois de mains.

Après M. Prosper Deschamps, décédé octogénaire en 1881, il passa à sa veuve, Mme Deschamps née Eugénie Brémard.

Laquelle mourut en 1887, en laissant le cœur à son fils unique, issu d’un précédent mariage, M. Édouard Dumont.

Malgré tous ces changements de propriétaire, Me Barre, devenu notaire honoraire, était toujours chargé de la relique et ne renonçait nullement à la donner aux Bourbons.

Mais cette fois, avec l’aide de Me Louis Marie Pascal, son ami et ancien collègue et du fils de ce dernier, Maurice Pascal, licencié en droit, passionné par les nécropoles royales, Me Barre réussit à s’entourer d’un groupe de fidèles légitimistes, ardents défenseurs de la cause du prétendant espagnol à la Couronne de France, don Carlos, duc de Madrid.

Ce prince était en effet, depuis la mort de son père, don Juan, en 1887, reconnu comme Charles XI par ses partisans, ce qui ne lui faisait qu’un plaisir mitigé, car il s’intéressait uniquement au trône d’Espagne, ce que prouve amplement une lettre adressée au prince de Valori le 14 septembre 1888, où il précise sa position sur les traités d’Utrecht signés par Louis XIV (qui renonçait pour son petit-fils Philippe V devenu roi d’Espagne à tout droit sur le trône de France) :

« Plus respectueux des traités que l’Europe qui les a vingt fois violés, j’appartiens à l’Espagne. Je ne réclame pas une double et légitime couronne.

Je suis en Espagne le Roi de toutes les libertés nationales, mais je ne serai jamais en France le Roi de la Révolution. »

Voilà qui augurait mal des nouvelles démarches de Me Barre. Mais ce dernier, qui n’ignorait pas sans doute que les prétendants n’aiment guère décevoir leurs partisans, sous peine de rester seuls avec leurs déclarations de principe, s’arma de courage et selon une expression familière, sut faire « monter la pression ».

C’est ainsi que le 2 juillet 1895, M. Maurice Pascal, toujours lui, remettait solennellement le cœur au duc de Madrid en son palais vénitien, après que décharge eût été donnée par don Carlos à M. Édouard Dumont, dernier détenteur de la relique.

Il n’est pas indifférent de noter les nombreux témoins qui signèrent à l’acte de décharge le 22 juin 1895 En tête, naturellement, le « deus ex machina » de toute l’affaire, Me Félix Édouard Barre en personne, grand triomphateur de la journée.

Et son alter ego, Maurice Pascal, Sans oublier le publiciste de l’histoire du cœur, M. Paul Cottin, directeur de la Revue Rétrospective.

Suivis en bon ordre par une honorable cohorte de « Blancs d’Espagne », comme on les nommait alors : En foule et dans le désordre, les Maillé, Cathelineau, Castelbajac, Cibeins, Laurentie, Damas, d’Anglade, Kermel, côtoyant l’ancienne grande Maîtresse du Palais de la comtesse de Chambord, la comtesse de Cibeins et l’épouse de Miguel de Marichalar, ancienne grande maîtresse du palais de la Duchesse de Madrid. On ne saurait les nommer tous.

En tout, une quarantaine de chauds partisans du duc de Madrid, qui considéraient qu’il était de l’intérêt bien compris de leur prétendant d’accepter le cœur offert par les héritiers de Pelletan.

Pour eux, la question était simple :

- Louis XVII était mort au Temple le 8 juin 1795.

- C’est son cœur qu’avait prélevé le chirurgien Philippe Jean Pelletan.

- Toute discussion sur l’un de ces points était inconvenante.

- Ce cœur représentait une preuve indiscutable du bon droit de l’aîné des Bourbons à régner sur la France.

Puisque les prétentions des descendants de Philippe Égalité n’étaient plus moralement acceptables : Hérite-t-on, Seigneur, de ceux qu’on assassine ? Le cœur détenu par Gabriel Pelletan et ses héritiers rejoignit donc, après le palais Lorédan à Venise, la chapelle du château de Froshdorf. Il avait été fidèlement reproduit, en fac simile photographique, dans la publication de Paul Cottin, la Revue Rétrospective, avant sa remise au comte de Maillé à Paris.

C’est le seul document qui reproduise ce cœur au 19ème siècle, et malgré la petite taille du fac simile, il est suffisamment précis pour qu’on puisse juger des caractéristiques de l’organe.

Où l’on voit un cœur refaire surface

Pendant près d’un siècle, l’existence du cœur offert au duc de Madrid demeura dans la brume épaisse qui recouvrit pour le public l’existence des propriétaires de Froshdorf.

De don Carlos, usufruitier du domaine, le château revint après sa mort en 1909 à son fils, don Jaime, à qui la comtesse de Chambord en avait fait don en nue-propriété. Il mourut en 1931 sans alliance.

Plus tard, une de ses sœurs, Béatrice, princesse Massimo en hérita, et après elle, ses quatre filles.

L’une d’entre elles, donna Maria de las Nieves – Madame Percy – emmena le cœur à Rome après la vente de Froshdorf à l’État autrichien, et entreprit des démarches pour le rendre à la France ; M. Georges Albert Salvan nous en parle :

« Je veux rendre cette relique à la France, lui déclara, au début de 1975, la princesse. »

Je suggérai alors de la remettre à M. Giscard d’Estaing, président de la République française, dont je connaissais les sœurs.

« La République ? Jamais ! répliqua-t-elle. »

Avec son accord, je demandais alors conseil au secrétaire d’État à la Culture, M. Michel Guy, qui suggéra l’offrande du cœur au Mémorial de Saint Denis, présidé par le duc de Bauffremont.

En conclusion, j’atteste que le reliquaire qui nous a été présenté le 16 juin 1999 à Saint Denis était bien celui que j’ai vu à Rome il y a vingt trois ans.

(Extraits de la note remise à la conférence de presse d’avril 2000 et signée du 29 juin 1999 par M.

Georges Albert Salvan) Les photos de presse prises au moment de la remise de la relique au Mémorial de Saint Denis prouvent à l’évidence les assertions de M. Georges Albert Salvan : l’urne et son contenu remis à la France le 13 avril 1975 sont identiques à ceux qui ont été analysés vingt quatre ans plus tard. Et le cœur de l’an 2000 est bien sans discussion celui de 1975.

Mais celui de 1975 n’était déjà plus celui de 1894. Que s’était-il passé ? Et s’il y a eu changement comment peut-on l’expliquer ?

CHAPITRE 5

Un coup de théâtre : la lettre du Père Bole

Rien de moins aisé que de pénétrer les arcanes du château de Froshdorf et de sonder les arrière-pensées de la famille royale en exil. Repliée sur elle-même, ouverte à ses seuls partisans fidèles, méfiante depuis toutes les secousses politiques qu’elle avait dû subir, elle évitait par prudence de s’exposer à de nouveaux coups du sort.

Dans cette ambiance surréaliste où s’agitait en vase clos une cour fantôme, et où l’on prit la précaution de soustraire aux importuns après sa mort, les papiers du comte de Chambord, nul document indiscret ne pouvait parvenir à la postérité.

Seul le hasard d’une confidence faite au cours d’une correspondance privée conservée dans les archives d’un ordre religieux leva un coin du voile sur ce qui se passait à Froshdorf.

Et cette confidence, ce fut le confesseur du comte de Chambord lui-même, le père jésuite Bole, qui la fit à un de ses amis, le père Marin de Boylesve.

Le père Bole s’était déjà attiré les foudres de René de Monti de Rezé, un des intimes du comte de Chambord : Bien qu’il fût médiocre d’intelligence et commun en toutes choses, le père Bole avait su, à force d’intrigues, capter rapidement la confiance absolue de Madame la comtesse de Chambord et devenir le confesseur du couple royal.

Chaque jour, il conférait avec Madame, qui n’avait aucun secret pour lui, et dont la maladresse obstinée a toujours égalé la parfaite loyauté d’intentions ? Après la mort du prince, Madame, possédant Froshdorf avec son contenu, laissa les mains libres au père Bole, pour disposer des précieuses archives qui y reposaient.

Aussi, quelques années plus tard, Madame et le père Bole disparus, quand M. François Laurentie, autorisé par le prince don Jaime, duc de Madrid, petit neveu et héritier de Madame, vint faire des recherches historiques au château, il ne trouva plus dans les archives que des miettes insignifiantes du passé. (Souvenirs sur le comte de Chambord, Cte René de Monti de Rezé) Accusation sans preuves : bien au contraire, l’entourage du comte et de la comtesse de Chambord prit, après leur mort, toutes les précautions nécessaires, ainsi que s’en plaint le père Bole dans une lettre au père de Boylesve du 2 juillet 1886 :

« J’étais à Goritz, quand j’ai reçu la nouvelle : la mort de Madame, ses royales funérailles, la visite de cent Français accourus à ses obsèques, les préparatifs de mon départ pour Froshdorf, ma réinstallation provisoire dans ce château devenu par la perte de ses augustes maîtres un vrai tombeau ; l’apposition des scellés par le grand maréchalat, l’impossibilité de remplir les volontés testamentaires du Roi, qui me nommait examinateur de ses archives et de tous ses papiers, afin d’en brûler les pièces compromettantes, ces occupations et cent autres analogues ont absorbé tout mon temps et précipité mon départ.

C’est le 28 mai que j’ai quitté Froshdorf, après y avoir passé 17 ans… »

Si les intimes des Bourbons en exil se méfiaient tant du père Bole, c’est qu’il avait partagé sans conteste l’intimité des princes : c’est ce qui donne toute sa valeur à la lettre où il parle de Louis XVII.

Datée du 17 octobre 1885, deux ans après la mort du comte de Chambord, elle est également adressée au père Marin de Boylesve. M. Paul Éric Blanrue l’avait citée en 1995 dans son livre Lumières sur le Comte de Chambord, mais en l’amputant des deux tiers et en changeant la signification de la phrase principale.

Nous allons donc devoir citer ce texte dans son intégralité :

Lettre du P. Bole au P. de Boylesve (Troisième page de la lettre autographe envoyée de Froshdorf le 17 octobre 1885)

Je connais parfaitement tout ce que vous me dites de Louis XVII ; vous croyez à son évasion, moi non, sans entrer dans le fond de la question qui du reste a été traitée parfaitement et jugée plusieurs fois en pleine connaissance de cause, comme on peut le voir dans les considérants du jugement condamnant Naundorf et les plaignants.

Trois choses me donnent une certitude morale de la mort de Louis XVII au Temple.

C’est d’abord la persuasion qu’en ont eu tous les membres de la famille royale. Ni Charles X, ni le duc ni la duchesse d’Angoulême ni H V (Henri V) ni sa sœur n’ont jamais élevé le moindre doute là-dessus et tous les Princes et Princesses sont morts sans l’ombre de remords, que dis-je ? sans même y penser. De plus, ces jours derniers, j’entendais Madame (la comtesse de Chambord) répéter pour la centième fois que la duchesse d’Angoulême avait toujours affirmé de la manière la plus formelle et la plus énergique la mort de son frère au Temple, qu’elle n’en était, hélas ! que trop certaine ! Ensuite les procès-verbaux des 4 médecins désignés pour faire l’autopsie du cadavre et dont deux ont déclaré avoir parfaitement reconnu l’identité du jeune Prince.

Enfin l’enlèvement du cœur (souligné dans le texte) de ce royal enfant par le Dr Pelletan chargé par ses collègues de faire l’autopsie, pieux larcin fait au péril de sa vie.

Se serait-il exposé à un si grand danger s’il n’avait pas été absolument certain que le cœur était bien celui du Prince qu’il avait connu et soigné ?

Ce cœur, Monseigneur (le comte de Chambord) l’a reçu après avoir fait examiner toutes les pièces et documents qui en constatent l’authenticité. (Archives de la Compagnie de Jésus à Vanves)

Ce texte prouve à l’évidence qu’à la date de cette lettre, le 17 octobre 1885, existait à Froshdorf un cœur supposé être celui de Louis XVII prélevé par le docteur Pelletan en 1795 au cours de l’autopsie de l’enfant mort au Temple.

Le comte de Chambord étant mort le 24 août 1883, le cœur était aux mains des Bourbons au moins depuis cette date.

Or nous savons que le cœur prélevé par Pelletan, conservé par les héritiers de son fils Gabriel et proposé en vain à la famille royale par Maître Barre, était resté à Paris dans le coffre du notaire jusqu’en 1895, date à laquelle il fut remis à Don Carlos de Bourbon Parme au palais Lorédan à Venise.

Il fut donc accepté et reçu par un Bourbon dix ans après la lettre du père Bole.

De quel cœur parle donc le père Bole ? La comtesse de Chambord étant morte en 1886, et le père Bole lui-même en 1890, aucun d’eux n’a pu intervenir dans l’arrivée d’un nouveau cœur qui s’est ajouté en 1895 à celui qui était déjà détenu par la famille royale.

S’il y a eu à Froshdorf deux cœurs dits tous deux « cœur Pelletan » la première question qui se pose est la suivante :

De quel cœur a-t-on prélevé l’A.D.N. en l’an 2000 ?

Pour y répondre, nous allons devoir remonter le temps et revenir en 1830, époque où les cœurs des deux frères, Louis Joseph et Louis Charles, se trouvaient ensemble à l’Archevêché, dans le bureau de Mgr de Quelen.

CHAPITRE 6

Retour en 1830 : la filière de Pierre Pelletan

Les cœurs des deux frères, répétons-le, se trouvaient ensemble chez Mgr de Quelen, avant le pillage de l’Archevêché, ainsi que le révèle Maurice Pascal dans l’article déjà cité du Littoral de la Somme, et dans une lettre à Paul Cottin, que ce dernier ne démentira pas dans les colonnes de la Revue Rétrospective : Hier, j’ai passé toute ma journée à la bibliothèque de l’Arsenal ; Paul Cottin, bibliothécaire à l’Arsenal, et auteur de brochures sur le cœur de Louis XVII, m’a reçu fort aimablement ?

D’une intelligence très cultivée et très vive, il a parfaitement compris l’extension qu’il fallait donner à certains faits, laissés beaucoup trop dans l’ombre, et souvent même insoupçonnés. Ainsi, la lenteur de l’enquête sous la Restauration ; la difficulté et la longueur de temps pour retrouver les témoins du drame ; la prudence exigée pour n’être point trompé après un pareil bouleversement ; l’acceptation très réelle que la famille royale avait faite du cœur en 1828 ; la même filière qu’avait suivie le cœur de son frère aîné, et ce, sur ordre de Charles X…(Arsenal ; ms.14029 /35).

Qu’était donc devenu l’autre cœur, celui du frère aîné de Louis XVII, le premier Dauphin Louis Joseph ? Avait- il disparu pendant le pillage de 1830 ? Personne ne semblait s’être inquiété de son sort, d’autant que sa présence à l’archevêché en même temps que le cœur Pelletan n’avait guère été notée par les historiens.

Dans la chronique scientifique d’un journal local, aujourd’hui bien oublié, l’Aveyron Républicain, daté du 2 décembre 1892, l’auteur d’un article sur le cœur de Louis XVII faisait une révélation stupéfiante : un cœur aurait été retrouvé au cours de l’émeute par Pierre Pelletan, le fils aîné du docteur Philippe Jean Pelletan ! Cet article donnait la référence d’un témoignage de base, publié dans la Gazette Médicale. Comme le journaliste de Rodez n’en donnait ni la date, ni l’auteur, et que les Gazettes Médicales abondent en France, la recherche ne fut pas des plus aisées.

Mais, en novembre 2002, ce texte capital était débusqué, grâce à l’aide du Service Historique de la Médecine, dans les colonnes de la Gazette Médicale de Paris de l’année 1891.